图录号/艺术家:

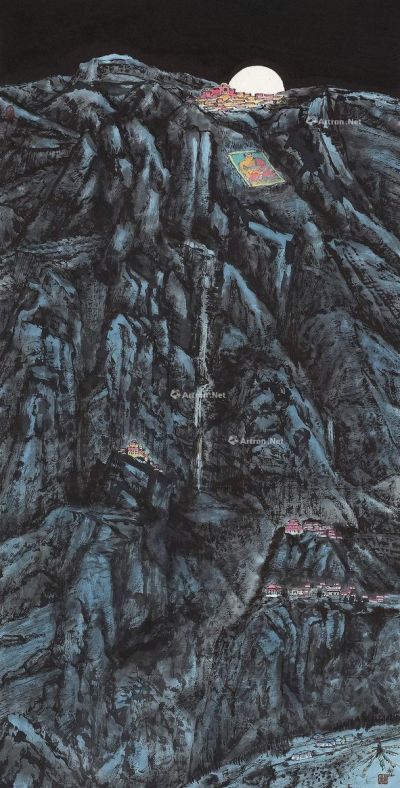

董欣宾 渔村小景

图录号:1261

拍卖信息

- 拍品名称:

- 董欣宾 渔村小景

- 图录号:

- 1261

- 年代:

- 暂无

- 艺术家:

- 董欣宾

- 材质:

- 纸本水墨

- 作品分类:

- 尺寸:

- 68×45cm

- 估价:

- 开通VIP查看价格

- 成交价:

- RMB:开通VIP查看价格

- 拍卖公司:

- 北京翰海

- 拍卖会名称:

- 2017春季拍卖会

- 专场名称:

- 中国当代书画

- 拍卖时间:

- 2017年06月02日-04日

- 备注:

- 声 明:

- 董欣宾摆脱了当时充斥画坛的社会功利性

徐累

我是八零年考入南艺中国画专业,在一年级下半学期认识董老师的。那时正是百废待兴的时期,对中国绘画传统的系统学习、对西方现代的、古典的绘画认识,都需要从新开始,那时求知的气氛非常热烈,大家都非常努力,不仅是绘画,对于理论也主动学习,遇上—本好书,可以大段大段地抄,还互相推荐自己看到的自认为有价值的书报杂志。学国画嘛,以前几乎没什么基础,什么都要好好去学,然后就临帖,临了就贴在墙上自己看。教室里每人有一张桌子,桌子上的墙壁就是自留地,自己耕耘嘛,写了画了什么东西都贴上去。有一次我临了米芾的挂在那里,过几天同学李小山就跟我讲,说带我去见—个董老师。

后来才知道是董老师看了我挂在墙上的东西跟李小山说:这个人倒是个可造之才,你带他来见见我。

这样我就和李小山去了。董老师住在我们宿舍旁边的二楼,进去一看,哟,满墙壁挂的都是以线条为主的画!以后他经常来我们教室转转,跟我们聊聊。那时经过文革以后,不论老师还是学生,传统东西都丢得差不多了,但在董老师身上,倒是保留了很多,这样我们从他那比较早地领悟了国画的线条啊,书法的结构章法啊,对某个古代画家的认识啊,感觉非常有收获。

说实话,南艺那时整个国画阵营从传统渊源、社会知名度上讲,是比较强的,在全国有国画专业的学校里,算是能真正学到东西的学校之一,当时也是名师云集,像陈大羽老师他们每个人手里都有一套。那么我们从董老师那里得到什么了呢?笔墨方面、中国画观念方面,受益于他的最多。包括一些技法方面也给我们以很深的影响,比如我们画工笔,他也过来看看,告诉我们这个应该怎么走,怎么处理效果;水墨呢,比如他讲明朝人怎么笔尖蘸墨后再蘸水,画出来就效果不同,这种明人笔法以后影响了包括我在内的很多人。

董老师可能和我们班接触多一些,我们这个班呢,大家除了绘画非常上心以外,对整个绘画素质也很重视。绘画讲自我培养,我们需要的东西也不是当时老师都能提供的,你比如讲现代派,那些老师也不晓得,还有很多是课本里根本没有的,这样大家就互相吸取啊,同学之间交流啊,董老师这些方面是非常突出的,他很全面,哲学、文学、历史等方面的研究都很深入,经常跟他聊天,会让你耳目一新。他的东西也不是歪门邪道,一点都不偏,很正统的。他传统的根基厚,对西方前卫的东西也能触类旁通,其实古今中外艺术的道理都是相通的。

在这种情况下,我们班同学自我锻炼得好,所以成材率也高,后来各自都出自己的成绩,黄峻、周京新都不错。可以这样讲,画家不是简单地画画,他还要有思想,有自己的艺术观,由这个艺术观来引导画,这样才有可能走得远。有的人知识没有问题,他知道的很多,但在融会贯通方面不够的话,或者说他不能打通,也不可能取得大的成就。董老师在学校里是为数不多的通人之一,他虽然没有直接教我们,但我们都从他那里得到过营养,可以这样讲吧,他和我们确实是亦师亦友。

我在快毕业的时候,写了一篇《论八大山人绘画中的幽默因素》拿给董老师请教。这篇文章实际上是从很小的地方入手,探讨中国绘画本身笔墨的旨趣,董老对八大有深刻的认知,书法与绘画都深受影响。有一天早晨,我还没起床,他就到我宿舍来,撩开蚊帐,丢了—张小纸条就离开了。等我醒透,睁开眼睛一看,这是一张很窄的小纸条,里面用钢笔写着几句话,大意是这篇文章很不错,小中见大,能有这样的认识很难得,让人有另眼相看的感觉。当时他已经办过毕业汇报展了,那次展览我们都被震住了,大量的以线条为主要造型手段的山水画,那些松树,杂树啊,上面藤萝缠绕,应该说这已经与传统图式拉开一定距离了,当时这样做是很让人吃惊的。那次毕业展是八二年办的,南艺两个展览厅,他和简繁一人一个,简繁是大的,董老要了个小的,展线不够长,连走廊都挂满了作品。

据说那次很多人看了以后都很激动,陈传席告诉郑奇说:“不得了了,江苏出了个大师,比亚明不晓得好多少。”而我最喜欢董老画里的那种与当时迥然不同的气息,那时的山水画,表现的都是一派“欣欣向荣”的景象。连人物都是一个个的苹果脸。那个时代风气就是如此,董老干脆回归传统,从中发掘出一种苍凉浑厚的美,我觉得这才是艺术家的正道。那时画家都画一些特殊题材作品,与其说这是生活贫乏,还不如说是情感空虚。董老根本没有什么特殊题材,就是自然中那些山,那些水,那些树,但你能从中体会他充沛的情感,这才是艺术的真谛,有了它不愁在生活中找不到题材,信手拈来,都是锦绣文章。八二年他就以回归绘画本体的方式,摆脱了当时充斥画坛的社会功利性,这是很了不起的。

而且你还能在他的笔墨语言里,体验到一种言外之意,有点象日本的“物之哀”,但又不一样,日本毕竟是岛国,气象小了点,我觉得董老画里体现的是一种很高的境界,是一种“悲”,我们看中国古典文学,“悲秋”一直是一个很重要的主题,为什么对杜甫评价那么高,就是因为他对这个主题表现得特别深刻。当整个时代风气是功利的求新的时候,当所有人都在跟进的时候,董老师不仅不为所动,反而另辟蹊径,走一条当时没人走的路,他在往回走,往历史的深处走。

董老师是充满斗志的人,但他的绘画却呈现出一种悲怆的东西,好象跟人一点都不相称,其实这一点都不奇怪,艺术这东西,人的体验是不一样的,有人能体验到最本质的东西,有人一辈子都在表层上徘徊。当一个人在大文化背景当中体验了最深刻的东西以后,他看世界的角度就不一样了。你看世界上不论东方西方,喜剧肯定不是第一流的,悲剧才是最具美学价值的艺术。总之,他这次展览对我来讲,意义是非常重大的。

八四年我毕业分配在省国画院,那时画院在北京西路六十二号,一幢民国老房子里,董老已经分了一间房间在里面住了。我去报到,董老真的很开心,我们都清楚分到这里来的意义。国画院自从恢复建制以来,除了我们俩就从来没进过学院派的人,画院与南艺完全是两个体系,亚明一直认为西画可以用学院的方式教,国画还是师徒相授比较好,为了证实他的观点,所以他在画院内办了学员班,画院人员就自然由学员班的优秀人才来补充。常进、喻慧就出身于此。

董老师是研究生先分去的,我是本科生晚两年也来了,画院安排我住董老师对面的小房间,这样我就能跟他朝夕相处了。本来就是校友,又加上亦师亦友的关系,画院里就我们俩是学院派,共同语言多啊!那时他已被任命为新组建的理论研究所所长,我正好此时的理论兴趣大于绘画,所以我申请到理论所,那时就我们俩,后来有个黄鸿仪老师从画人物转来当副所长,我就开玩笑跟他讲,我是什么?一仆二主!哈哈……

董老师住在画院时非常用功,画画时的状态很投入,所以家里总是弄的乱七八糟,经常把纸铺在地上、墙上画,弄得到处都是一股墨香。房子不大,我想最多二十平方吧,外面有个小阳台,家里住的人好象蛮多的,董老师两口子加上一双儿女,一个侄女帮他们料理家务,这就五个了,再加各式各样的学生、朋友,经常都是很多的人,我也不晓得他们家是怎么住下来的,还要画画!

董老师对学生辈的关心和指点,那真是没说的。我经常没饭吃就在他家蹭饭,亲眼见到他是如何课徒的,就连我当时喜欢写点小诗,他也很当一回事,带我去找顾尔潭,董老师跟他很好,马上就让顾尔潭看我的诗,他看后说蛮好的,朦胧诗嘛,过后给我寄了本杂志,记不清是不是《雨花》了,反正把它发出来了。

董老师其实进画院不久就开始搞重彩了,反正八四年我到画院就看到过。不过那时是以绿色为基调,不象后来的重彩几乎以三原色为主,那么强烈,饱和度那么高,那时泼彩的东西比较多,色与色之间、色与墨之间的肌理还要复杂些。从那时开始,他对色的要求,我觉得他有点儿——怎么讲,南京话叫“别别窃”,比如颜料吧,他不满意,就找各式各样的石头来磨,连红砖青砖都试过。

我想也不一定是国画颜料不能满足他的需求,他总是把自己放在一种背水一战的境地,总是想折腾一番。也许颜料质量下降也是一个因素,但即使颜料质量很好他也会折腾的,这可能是他的一种挑战自我的方式,他非得这么做不可。他有很多做法不符合常规,总想在这种非常规做法中获得一种新鲜感,或是一种出其不意的东西,我想这里的深层含义是董老以此来打破原有的和谐,同时对一种大家认可的正统形式进行挑战,他先把自己边缘化,然后再向主流挑战!

他这种喜好我接触得多啊,比如说篆刻吧,他就喜欢不按常理出牌,拿个铁钉就刻,甚至用水果刀也刻得很潇洒,我有不少印章就是他这样给我刻的。他用砖磨出的颜色,把它弄在画上,他的这种实验可能并不适合其他人,但这件事我是理解的,通过这些做法,使他的绘画具有一种原始性的东西,比如我们现在所有工具都没有,我们没有积淀那么多年的好墨好砚,没有好纸好笔,没有所谓的高级文化,我就用我手头的常见物品,一样能对付,一样能画出好画!我觉得他是把自己放在一个背水一战的位置上,假设我们失去了基本的生活水准,我用钉子也能画画,也许画得比你们认为的正统效果还要好。

他有一种什么呢?魏晋风度,很多东西不在乎的,你说那时条件那么艰苦,照样画出了那么多的精品之作。那时他想画大画,就只有在画院楼上的会议室画,今天还没弄干净呢,第二天星期一,单位要开会学习,有些人看了就不高兴了,说这里不是公共场所,那么很多六尺的大画,还是他窝在那个不足二十平米的房间里画出来的。条件再艰苦,一样挡不住他的创造,比如他很会做笔,我看过他用竹笋壳子做的笔,我想他是在找出一种生辣的感觉,不是有人说“画到生时是熟时”吗?所以他画的东西,材料本身的生熟,会产生出其不意的新鲜感,他有意先破坏,然后再重新找到平衡。

他在那里住到八八年就搬家了,那时停水断电,搞得不亦乐乎。他搬到南湖,我们也搬到画院新址,后来画院开会,他就成了独往独来的人了。他对别人有很多看不惯的地方,他不管什么,总是直言不讳,喜欢就是喜欢,不喜欢当你面就要表达出来,这样一来呢,单位里面也比较怵他。

画院的机制是比较宽松的,只要你正常地做自己的事就行了。董老不是个无所事事的人,他做的事太多了,我到天地居去看他,那里条件似乎比原来要好些,但家里一如既往地乱,到处是墨,弄得黑漆麻乌的。有时我会跟他说说画院的事,我不知道这样好还是不好,反正我知道有人要跟他说,也许不一定是怀着善意,这种事情对我来讲,我是从来不干的。

后来呢,就听到他生病。我打电话问他,想去上海长征医院看望他,我问他需要什么?因为我知道他这个病,在当兵时打坑道,肺部吸进大量粉尘,所以治疗时需要野山参。我和喻慧专程去了上海,他躺在那儿,见到我们很高兴......看到那么强悍的一个人,竟然被病磨成这个样子,我们出来时都很难受,眼泪汪汪的……

那时他经济状况不好,但他又非常固执,坚决不卖画,但送人却送了不少。我觉得不一定需要拥有董老师的一个什么东西,要想他就把他的画,全都印在脑子里,并不非得有个物质的形态,因为我们毕竟是太熟悉了。我只有一张很小,没盖印的。那是一张他画的马,墨气淋漓的,我说,这画可以啊!还从来没看你画过马呢!他见我喜欢,题了款就送我了。

董老师人很慷慨,家里来往的人很多,所以在生病时非常窘迫,我们看后很难过,没办法啊,我们当时也没卖画,就只有送点钱给李老师,无能为力啊!他呢,只顾一个人往前走,也不管别人跟上跟不上,一眨眼的工夫,我们就看不见他了。所以呀,这是老天注定的,你看他画的人都是背影,他是一个孤独的人,我觉得他周围的人,包括我在内,都不一定了解他,也不能为他真正减压……

本拍卖会推荐拍品

本拍卖会其他拍卖专场

- 中国古董珍玩(398)

- 中国玉器(203)

- 繁华盛世—明清金铜器物(91)

- 油画雕塑暨小雅观心(168)

- 梵韵西来—佛造像艺术(134)

- 中国当代书画(177)

- 中国古代书画(190)

- 古籍善本(98)

- 中国近现代书画(286)

- 紫瓯凝香—紫砂艺术(195)

- 宝聚集珍—宝聚斋中国书画(140)

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号